こんにちは、KOKIです。

今回は英語の音声変化について、徹底解説します。

内容は下記のとおり。

- 英語の音声変化とは

- 音声変化一覧(6パターン)

- 音声変化が簡単に聞き取れるようになるための方法

リスニングの勉強をはじめた頃の聞き取れない大きな原因の1つがこの「音声変化」です。

僕自身、今でこそある程度リスニングができるようになりましたが、はじめはかなり苦戦しました

では、さっそくまとめていきますね。

英語の音声変化って?

いきなりですが、下の英語を聞いてみてください。

聞き取れましたか?

実際の英文は下記です。

I am going to eat some cake.

文にすると、きっとほとんどの方が読めるはず。

ですが、聞き取れなかった方もいると思います。

その原因の1つが「音声変化」でして、英語は単語1つ1つの発音と、文になった時の発音が大きく変わることがあるんです。

さっきの英文の単語1つ1つの発音は、こんな感じ。

- 「I」 =「アイ」

- 「am」=「アム」

- 「going」=「ゴウウィング」

- 「to」=「トゥー」

- 「eat」=「イートゥ」

- 「some」=「サム」

- 「cake」=「ケイク」

ですがこれが文になると、こんな感じに聞こえたと思います。

I am going to eat some cake.

「アムガナイースムケイ」

つまり、いくら単語1つ1つの発音を覚えていても、文になった時の発音=音声変化を知らないと、聞き取れないんですね。

逆に言えば、この音声変化を知っていれば、自分の思っている発音と実際の発音との間にギャップがなくなり、結果として英語が聞き取りやすくなります。

英語の音声変化のパターン一覧【6種類】

そして、この音声変化にはいくつかパターンがあります。めちゃくちゃに変わってしまうわけではない、ということです。

英語の音声変化のパターンは主に下の6種類。

- 連結

- 同化

- 弱形

- 脱落

- 短縮

- 変形(フラップT)

それぞれ具体例を挙げながら、まとめていきます。

あとで理由を説明しますが、これから紹介する音声変化のパターンは、別に覚えなくても大丈夫です。

というのも、音声変化することは知っておくべきなのですが、そのパターンは重要じゃありません。むしろ、変にこのパターンを覚えて意識しすぎると、逆にリスニング学習の弊害になることもあるので…。

なので今の時点では、「なるほど、こんな感じで音が変わる傾向があるんだなぁ。」程度に考えてください。

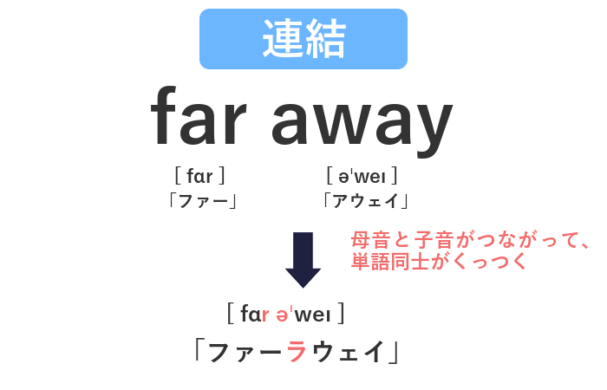

1.連結

簡単に言うと、単語がつながる音声変化です。

例:far away「ファー・アウェイ」→「ファーラウェイ」

単語の語尾が「子音」で、次の単語の先頭が「母音」の場合、「子音+母音」と言う形で音がつながり、変化します。

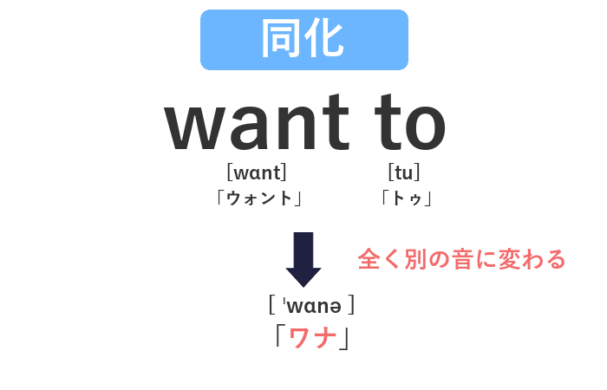

2.同化

単語がくっついて、さらにまったく別の音に変わってしまう音声変化です。

例:want to「ウォントゥ・トゥー」→「ワナ」

文字でも「wanna」と書かれるほど、一般的な音声変化ですね。

- 「going to」→「gonna(ガナ)」

- 「got to」→「gotta(ガダ)」

もメジャーです。

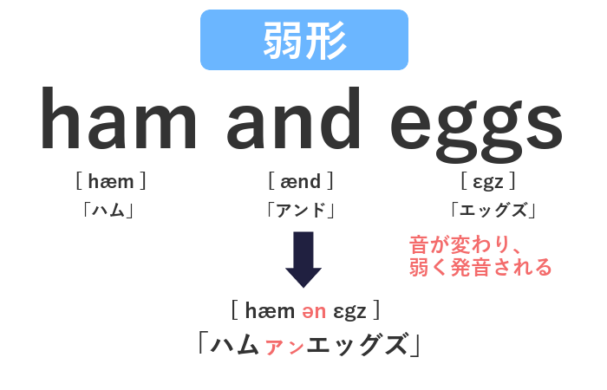

3.弱形

意味的にあんまり重要じゃない単語が弱く発音されて音が変わったり、あまり聞こえなくなる音声変化です。

意味的に重要じゃない単語というのは、たとえば、「the」、「to」、「and」など、冠詞や前置詞、接続詞などですね。

例:ham and eggs「ハム・アンド・エッグズ」→「ハムアンエッグズ」

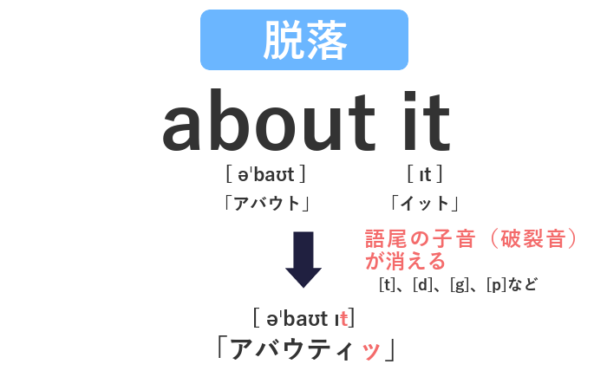

4.脱落

語尾にきた子音の破裂音(「t」、「g」、「d」、「p」など)が、発音されない音声変化です。

例:about it「アバウト・イット」→「アバウティッ」

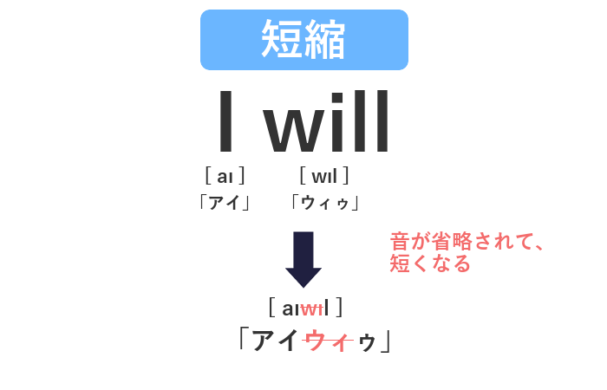

5.短縮

2つの単語(特に「主語」と「be動詞や助動詞」)がくっついて、さらに音が省略され、短くなる音声変化です。

例:I will「アイ・ウィゥ」→I’ll「アイゥ」

この音声変化はかなりおなじみだと思います。

- 「I am」→「I’m(アイム)」

- 「You are」→「You’re(ヨー)」

- 「he is」→「he’s(ヒズ)」

- 「you would」→「you’d(ユゥドゥ)」

なんかも全部そうですね。

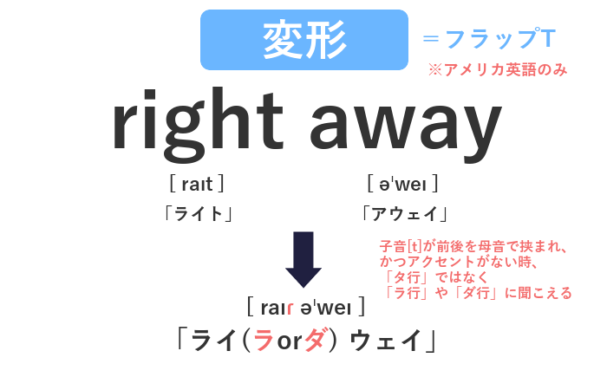

6.変形

子音「t」が「タ行」ではなく「ラ行やダ行」に聞こえる音声変化で、基本的にアメリカ英語限定です。「フラップT」とも言います。

「t」にアクセントがなく、さらに前後を母音に挟まれると、この変化が起こります。

例:right away「ライト・アウェイ」→「ライダウェイ」

フラップTは単語1つ単位でも起こり、例えば

- bottle「バトゥ」→「バロゥ」

- water「ゥワツァー」→「ゥワラー」

- little「リツォゥ」→「リロゥ」

なんかがメジャーです。

音声変化のパターンを覚えなくてもいい理由

最初に、音声変化のパターンは覚えなくてもいいとお伝えしました。

なぜなら、リスニング中に音声変化を聞こうとすると、逆に混乱して聞き取れなくなってしまう可能性があるからです。

音声変化のパターンは”ルール”ではない

まず大切な前提として、さっき6つの音声変化パターンを紹介しましたが、これはルールではありません。

つまり、いつも確実に、このとおりに変化するものじゃないんです。いくらでも例外があります。

あくまでも、英語特有の話し方のもとでただ発音しやすいように変わっているだけで、それには一応傾向があるよってことなんです。

なので、リスニング学習中に単語をいちいち音声変化のパターンに当てはめてたらキリがありません…。

音声変化のパターンを聞こうとすると逆に混乱する

そして、リスニング中にこういった音声変化のパターンを聞こうとすると、逆に混乱して聞き取れなくなる可能性があります。

たとえば、最初に聞いてもらった英文をもう一度、聞いてみてください。

これを音声変化のパターンに当てはめると、

- 「I am」→「アイム」=「短縮」

- 「going to」→「ガナ」=「同化」

- 「eat」→「イー」=「脱落」

- 「some」→「スム」=「弱形」

- 「cake」→「ケイ」=「脱落」

だいたい、こんな感じになります。

ここでたとえば、「some(スム)」=「弱形」が聞き取れなかったとしますよね。

ただ、この「some(スム)」を聞き取るために重要なのは、「弱形」という音声変化パターンの知識ではありません。

この「some(スム)」を聞き取るために必要なのは、単に「some cake」みたいな「some 〇〇」という言い回しを、どれだけ深く知っているかどうか(何度も聞いたり、話したりしたことがあるか)です。

「some 〇〇」を深く知っていれば、実際に「some」がなんと聞こえようが、「サム」でも「スム」でも「ソム」でも、はたまた「ス」でも、「some」を聞き取ることができます。

逆に、「some 〇〇」という言い回しを深く知らない状態で、いくら「someの弱形=スム」と覚えてそれをリスニング中に聞こうとしても、かなり無理があります。

なぜなら、それこそ「スム」じゃなくて「ス」と聞こえたときに、対応できないからです。

ましてや、変にこの音声変化パターンの知識で英語を聞こうとすると、リスニング中に「ん、これはsomeの弱形でスムって聞こえたのかな…?」と余計なことを考えてしまい、結果として聞き取れなかったり、聞き逃してしまうおそれすらあります…。

音声変化パターンは自分が発音するときに役立つかも

では音声変化パターンを覚えることがダメなのかというと、そういうわけでもありません。

音声変化パターンの知識は、自分が発音するときに役に立つことがあります。

なぜなら、発音練習=ネイティブのマネという大前提のもとで、音声変化のパターンを知っていると、マネがしやすくなることがあるからです。

たとえば、さっきの英文を例にあげます。

I’m going to eat some cake.

「アムガナイースムケイ」

この英文を発音できるようにするためには、まずはネイティブの音声を聞いて、それをそっくりそのままマネすることが大切です。

ただこのとき、自分ではそっくりマネしているつもりでも、無意識に自分がもともと知っている音に置き換えてしまって、うまくマネできないことがあります。

たとえば、「eat(イー)」をマネしているつもりでも、無意識に自分が知っている音「イートゥ」に置き換えてしまっていて、結果として口が回らない、なんてことがあるんです。

この場合、音声変化パターンの知識「脱落」を知っていれば、

「最後の破裂音(t)は脱落して発音しないことがあるんだよな。じゃあ「イー」というように発音してみよう。」

といった形で、うまく知識を活用できることがあります。

とはいえ、本当であればそういった実際の発音と自分の発音とのギャップは、自分の発音を録音して、お手本と比べて聞き返す中で埋めていくか、発音ができる人に添削してもらうことが一番効果的です。

なのでやはり音声変化パターンの知識は必須ではないんですが、こうやって役立つことはあります。

英語の音声変化を簡単に聞き取れるようになる方法

英語の音声変化が聞き取れるようになる方法は、実はとっても簡単です。

聞き取れなかった英語を、ネイティブのマネをして発音練習するだけです。難しく考えず、これだけで大丈夫です。

その時の重要なコツは2つ。

- 英語特有の話し方=「リズムと強弱」と「スピード」をしっかりマネする

- 変化した音と文字を意味のかたまりでそのまま覚える

それぞれ説明していきます。

1.英語特有の話し方をしっかりマネする

英語は、単語をリズムと強弱にのせて発音します。まずはここをしっかりマネしてください。

英語のリズムと強弱というのは、たとえばさっきの音声なら、

I’m gonna eat some cake.

アムガナイースムケイ

といった感じで、「強」と「弱」が、リズムを刻みながら交互に繰り返されていますよね。これです。

ちなみに、この強弱は

- 意味的に重要な単語=強

- 意味的に重要じゃない単語=弱

という構成になってます。

英語はこのリズムと強弱という話し方のベースがあるからこそ、基本的にそれに合わせて発音しやすいように音声変化が起こるんです。

つまり、ベースのリズムと強弱をしっかりとらえつつ音全体の特徴をマネできれば、だいたいの音声変化は自然とマネできることになります。

わざわざ細かい変化ごとに「これは短縮して、ここは連結させて…」と考えなくていいということです。

あくまでもそうやってリズムと強弱ベースにマネをしようとして、どうしてもうまく発音できないときは、音声変化パターンの知識も活用してみてください。

リズムと強弱をマネした上で、あとはネイティブと同じスピードで発音できるようにするのが理想的です。

2.変化した音と文字を意味のかたまりで覚える

音をマネできたら、そこに意味も合わせて覚える必要があります。

さっきお伝えしたように、英語の音声変化は強弱の話し方がベースに起こっていて、その強弱は意味をベースにしたものです。

つまり、意味がわからないと音声変化に対応できません。

このとき、単語1つ1つではなく、できるだけ大きなかたまりで捉えることが大切です。

たとえばさっきの英文なら、

I’m gonna eat some cake.

「アムガナ」=「(私は)〜するつもり」

「イースムケイ」=「ケーキを食べる」

こんな感じですね。

「Thank you.」を「サンキュー」、「What are you doing?」を「ワラユドゥーイン?」みたいに、音と意味をかたまりで覚える感覚と同じです。

では、今回の記事はこの辺で終わります。

なにかわからないことなどあればコメントでなんでも聞いてください!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント